画像をクリックすると拡大します。

解説は画像の下の欄から掲載してあります。

画像をクリックすると拡大します。

解説は画像の下の欄から掲載してあります。

CIMG0768 ① |

CIMG0772 ② |

CIMG0776 ③ |

CIMG0780 ④ |

CIMG0786 ⑤ |

CIMG0790 ⑥ |

CIMG0792 ⑦ |

CIMG0796 ⑧ |

CIMG0800 ⑨ |

CIMG0804 ⑩ |

DSC_8294 ① |

DSC_8296 ② |

DSC_8298 ③ |

DSC_8300 ④ |

DSC_8302 ⑤ |

DSC_8304 ⑥ |

DSC_2092 |

[検測車・事業用車部門]

新幹線E956形電車「ALFA-X」

2019年(令和元年)5月に登場した

東日本旅客鉄道(JR東日本)の新幹線用高速運転試験電車である。

愛称は「ALFA-X」(アルファエックス)で、

『Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation』

(鉄道実験における最先端の活動を行うための先進的な試験室)に由来する。

北海道新幹線札幌開業を視野に360km/h営業運転が可能な営業車両の開発を目的とし、

2019年5月から2022年3月にかけて、

400km/h走行なども含めた様々な試験を実施する。

同年5月10日夜から試験を開始するにあたり、

2019年5月9日に新幹線総合車両センターにて報道公開された。

1 - 6号車は川崎重工業、7 - 10号車は日立製作所で製造された

(10号車の先頭車の意匠はJR東日本と日立製作所が共同で取得している)。

2018年12月12日に1号車の車体が川崎重工業兵庫工場で公開され、

2019年2月8日には10号車の車体が日立製作所笠戸事業所で公開された。

先端部分の「鼻」の長さが1号車は約16メートル、

10号車は約22メートルあり、

両端を異なる形状にしてトンネル進入時の車体への圧力などの違いを分析する。

中間車の2 - 9号車のうち、3・7号車は他の車両と比べて窓が小さく、

5号車には客室の窓が設けられていない。

これらの車両では、窓の大きさや有無による車両構造・客室内環境等の評価が行われる。

8号車は客室を2つに分けた車両となり、客室環境の比較評価が行われる。

走行時は先頭車・中間車の各車両に測定器等が搭載される。

制御伝送装置にはS-INTEROSを搭載している。

画像番号CIMG0768.JPGの画像は、

1号車 E956-1

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、川崎重工

画像番号CIMG0772.JPGの画像は、

2号車 E956-2

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、日立製作所

画像番号CIMG0776.JPGの画像は、

3号車 E956-3

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、川崎重工

画像番号CIMG0780.JPGの画像は、

4号車 E956-4

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、川崎重工

画像番号CIMG0786.JPGの画像は、

5号車 E956-5

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、川崎重工

画像番号CIMG0790.JPGの画像は、

6号車 E956-6

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、川崎重工

画像番号CIMG0792.JPGの画像は、

7号車 E956-7

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、日立製作所

画像番号CIMG0796.JPGの画像は、

8号車 E956-8

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、日立製作所

画像番号CIMG0800.JPGの画像は、

9号車 E956-9

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、日立製作所

画像番号CIMG0804.JPGの画像は、

10号車 E956-10

新製落成日、2019(令和元)年5月13日、新製配置、新総車セ、製造、日立製作所

E956-1 (M1c)

普通席を備える制御電動車。

東京向き運転台1号車。

定員30名。

E956-2 (M1)

普通席を備える中間電動車。

2号車。

定員105名。

E956-3 (M2)

普通席を備える中間電動車。

3号車。

集電設備用台座に集電装置と遮音板を搭載する。

定員85名。

E956-4 (M2)

普通席を備える中間電動車。

4号車。

集電設備用台座を搭載する。

定員100名。

E956-5 (M1)

普通席【試験会議室】を備える中間電動車。

新幹線車両としては窓が無い5号車。

集電設備用台座(+新型集電装置を一時搭載)搭載する。

定員59名。

E956-4 (M1)

普通席を備える中間電動車。

6号車。

集電設備用台座を搭載する。

定員100名。

E956-3 (M2)

普通席を備える中間電動車。

7号車。

集電設備用台座に集電装置と遮音板を搭載する。

定員85名。

E956-8 (M2s)

グランクラスを備える中間電動車。

8号車。

定員36名。

E956-9 (M1s)

グリーン席を備える中間電動車。

9号車。

東京寄りに車掌室を備える。

定員55名。

E956-10 (M2c)

普通席を備える制御電動車。

10号車。

新青森向き運転台。

定員15名。

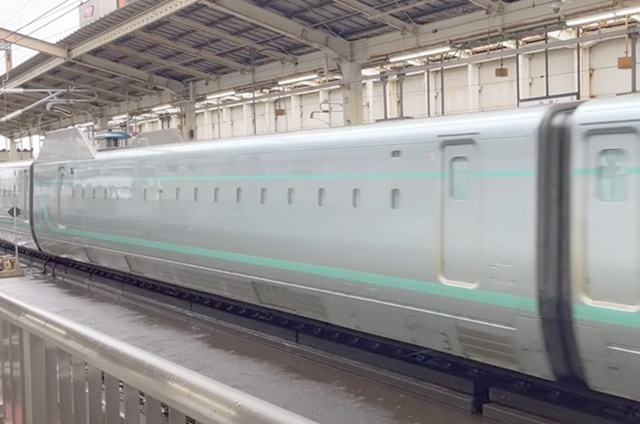

新幹線E926形電車

東日本旅客鉄道(JR東日本)に在籍する新幹線電気軌道総合試験車である。

East i(イーストアイ)の愛称を持つ。

JR東日本管内の新幹線では1982年の東北新幹線、

上越新幹線の開業以来、

架線・軌道検測には925形(921形含む)が使用されていたが、

営業列車の速度向上や山形新幹線や秋田新幹線といった925形では、

入線不可能なミニ新幹線の開業および車両自体の老朽化により、

営業列車の最高速度275km/h(当時)と同じ速度での検測データが必要とされたこと、

最高速度が上昇したダイヤの都合や検測時間の短縮が必要とされたこと、

新在直通可能な検測車両が求められたことなどを受け、

2001年にE3系をベースに開発された。

愛称名の「East i」は、次世代の総合試験車に相応しい愛称名として、

「East」はJR東日本の「東」、「i」は「intelligent」、「integrated」、

「inspection」という意味を持たせている。

最高速度は275km/hである。

なお、この速度は検測車両としては世界最高速度である。

また他の検測列車と同じくダイヤが非公表ということもあり、

鉄道ファンを中心に「見ると幸せになる」と縁起物のような存在になっている。

画像番号DSC 8294.JPGの画像は、

1号車 E926-1

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

画像番号DSC 8296.JPGの画像は、

2号車 E926-2

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

画像番号DSC 8298.JPGの画像は、

3号車 E926-3

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

画像番号DSC 8300.JPGの画像は、

4号車 E926-4

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

画像番号DSC 8302.JPGの画像は、

5号車 E926-5

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

画像番号DSC 8304.JPGの画像は、

6号車 E926-6

新製落成日、2001(平成13)年10月1日、新製配置、仙台、製造、東急車輌

1号車 (E926-1)

1号車は通信・電力・信号関係の車両で、

測定項目はオーバーラップ、渡り線装置、トロリ線高低差、

電界強度、ピット誤り率、基地局特性、ATC軌道回路、

信号電流レベル、前方監視などである。

屋根上には架線離隔測定装置が、

床下には自動列車制御装置対応のためのATC受信器や電車電流受信器のほか、

主変換装置や空気圧縮機などが設置されている。

また列車無線対応のためのLCXアンテナや

在来無線用アンテナも取り付けられている。

2号車(E926-2)

2号車は信号関係及び通信関係の車両で、

測定項目はATC設備、信号電流レベルおよび周波数、信号種別などである。

車内には測定用電源が搭載されているほか、

床下には主変換装置や主変圧器、

補助電動空気圧縮機などが設置されている。

3号車(E926-3)

3号車は軌道検測車で、測定項目は軌道設備、

レール軌間の高低および水準、軸重、横圧などである。

専用の機動検測用台車を履いており、

床下には電動空気圧縮機や補助電源用の静止形インバータ装置などのほか、

検測装置が搭載されているためE3系とは配電盤の配置が異なり、

また床面の高さが他の車両よりも100mm高くなっている。

4号車 (E926-4)

4号車は電力測定を担当し、

測定項目はトロリ線の摩擦、偏位、高さ、硬点、パンタグラフからの衝撃、

集電状態の監視などである。

走行・検測兼用パンタグラフの監視用に観測ドームが設けられている。

床下には自動列車制御装置対応のためのトランスポンダ車上子や列番車上子、

地点検知車上子のほか、主変換装置や主変圧器、

補助電動空気圧縮機などが搭載されている。

5号車 (E926-5)

5号車は電力・信号関係の車両で、測定項目は切替無電圧時間、

切替総合時間、電車線電圧、電車電流である。

床下には主変換装置や電動空気圧縮機などが設置されており、

また車両後位側車端部には、

流し・洋式便所・男子用小便所が設けられている。

なお空車重量は42.1tと、

電動車ながら編成中で最も軽い車両となっている。

6号車 (E926-6)

6号車は信号・電力関係の車両で、

測定項目は1号車と同じくオーバーラップ、

渡り線装置、トロリ線高低差、ATC設備、周波数、信号種別、

ATC軌道回路、信号電流レベル、前方監視などである。

屋根上には架線離隔測定装置が、

床下には自動列車制御装置対応のためのATC受信器や電車電流受信器のほか、

主変換装置や主変圧器、補助電動空気圧縮機などが設置されている。

新幹線E926形軌道検測車

軌道検測車であるE926-3には、同一仕様のE926-13が存在し、

一方が検査などで走行できない時でも軌道の検測が行えるようになっている。

S51編成の全体が全般検査等入場中で計測走行できない時は、

E2系(N21編成)にE926-3または13を組み込み、軌道検測を行う。

画像番号DSC 2092.JPGの画像は、

E926-13

落成日、2001(平成13年)10月1日、新製配置、仙台総、製造、東急車輌

廃車日、2015(平成27)年2月4日、仙台総